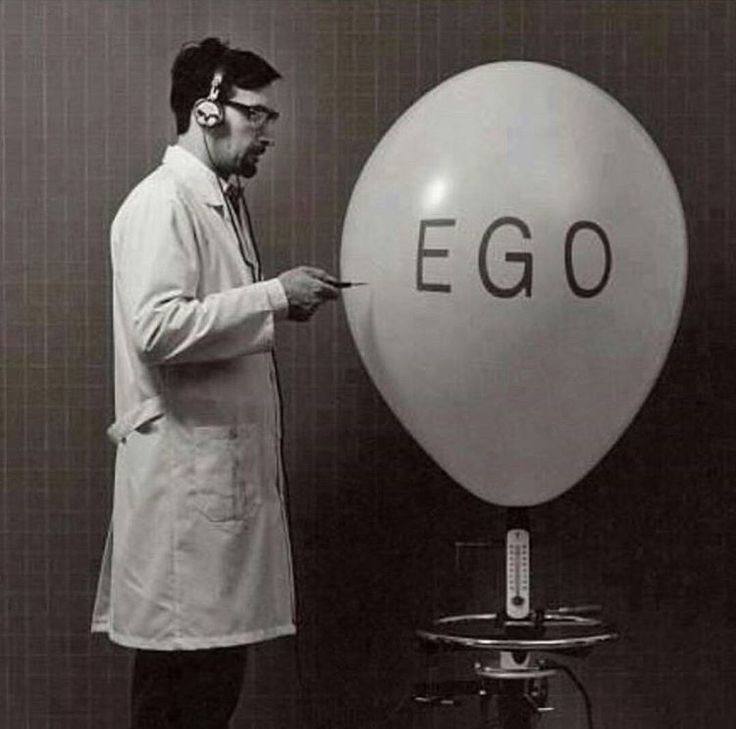

Quando o “eu” desaparece: a neuropsicologia da morte do ego

Introdução

O que acontece no cérebro quando vivenciamos a morte do ego? Durante muitos anos, esse enigma instigou os cientistas. Uma geração atrás, tais questões pertenciam mais à filosofia, mas hoje os neurobiólogos dispõem de ferramentas para perscrutar o cérebro até em momentos de êxtase místico. A fMRI e o EEG abriram uma janela para ver como o “eu” se manifesta em nível neuronal — e o que ocorre quando ele some por instantes. Neste capítulo, explicaremos cientificamente o fenômeno da dissolução do ego: conheceremos a Default Mode Network — a “rede de modo padrão”, tida como repositório neural do ego —, analisaremos os experimentos de Robin Carhart-Harris com LSD e psilocibina, examinaremos o papel de neurotransmissores como o glutamato e entenderemos por que o estado de morte do ego pode ser assustador para o cérebro. Tentaremos unir a linguagem dos neurônios à dos místicos.

Default Mode Network: o “nodo do ego” no cérebro

No início dos anos 2000, neurofisiologistas fizeram uma descoberta curiosa: quando a pessoa não pensa em nada específico, seu cérebro não descansa; ao contrário, entra em ação uma rede especial de áreas — a chamada rede de modo padrão (Default Mode Network, DMN). Essa rede envolve regiões do córtex pré-frontal, do lobo parietal e outras — um centro de autorreflexão. Simplificando, a DMN é a “rede do eu”: liga-se por padrão quando não estamos focados em tarefas externas e passa a gerar pensamentos sobre nós mesmos, lembranças, imaginação do futuro. É ela que, na expressão de Michael Pollan, funciona como “maestro da orquestra” cerebral, colando nosso senso de ego contínuo a partir de sinais dispersos. Quando você divaga ou repassa mentalmente uma conversa, a DMN está ativa. Descobriu-se também que ela costuma ficar hiperativa em depressão, ansiedade e conflitos internos, ruminando pensamentos egocentrados — algo que os budistas descrevem como a “mente macaco” pulando de galho em galho.

E qual a relação dessa rede com a morte do ego? Constatou-se que, em monges experientes em meditação profunda e em pessoas sob psicodélicos, a DMN é suprimida a níveis inusitadamente baixos. Pesquisas no Imperial College London lideradas por Robin Carhart-Harris mostraram que a psilocibina (o princípio ativo dos cogumelos) reduz drasticamente a atividade sincronizada nos nós da DMN, “desligando” o substrato neural do ego. Fenômeno similar ocorreu com LSD: em 2016, o grupo de Carhart-Harris visualizou por fMRI o estado de “ego dissolvido”, correlacionado à quebra das conexões normais da rede e a um surto de atividade desorganizada em todo o cérebro. Pollan descreveu: “quando a DMN despenca, o ego desaparece temporariamente e as fronteiras entre si e mundo se desfazem”. É como se o cérebro deixasse de projetar a “imagem do eu”, e a pessoa, subjetivamente, vivenciasse a fusão com o entorno. Dados semelhantes surgem em meditação profunda: o neurocientista Judson Brewer descobriu que, no ápice da concentração, meditadores experientes também desativam a DMN e entram num estado de “presença sem pensamento”. O místico, em nível neuronal, deixa de parecer milagre — é resultado de mudanças específicas em redes cerebrais, sobretudo naquelas que sustentam a identidade.

A química do despertar: serotonina, glutamato e afins

As redes não silenciam sozinhas; sua atividade é regulada por neurotransmissores e receptores. Sabe-se hoje que psicodélicos clássicos (psilocibina, LSD, DMT) agem principalmente nos receptores serotoninérgicos 5-HT2A. Sua ativação “sacode” os ritmos normais dos neurônios, aumentando a aleatoriedade do sinal — o que Carhart-Harris chamou de passagem a um estado cerebral de alta entropia. Em geral, o cérebro é conservador: com a idade, sinapses se tornam rígidas, repetindo padrões habituais (rotinas mentais, defesas psicológicas). Alta entropia faz os sinais fluírem livremente, rompendo rotas usuais. Carhart-Harris propôs um espectro: de um lado, estados de alta entropia (trips psicodélicas, consciência infantil, inspiração criativa — e patologicamente, o surto psicótico); do outro, baixa entropia (ruminação obsessiva, depressão severa, coma). O ego vigia a ordem nesse continuum. Quando a ordem é rígida demais, vira prisão — visível em depressão ou TOC, onde alguém fica preso a visões estreitas de si e do mundo. Os psicodélicos elevam súbita mente a entropia, libertando o cérebro da “cadeia do ego”: surgem novas conexões entre áreas que normalmente “não conversam”. Em scans, sob psilocibina, zonas distantes trocam sinais muito mais intensos e imprevisíveis que o normal — como solo ressecado que se afrouxa, permitindo novas sementes. Não é coincidência que um único mergulho com psilocibina, em ensaios clínicos, “reinicialize” cérebros deprimidos e produza alívio duradouro. A desativação da DMN e a morte temporária do ego afrouxam esquemas mentais rígidos, dando flexibilidade e novos olhares — daí o potencial antidepressivo e terapêutico.

Além da serotonina, investigam-se outros correlatos bioquímicos da dissolução. Num experimento, mediram o glutamato — principal neurotransmissor excitatório — em diferentes áreas durante sessão com psilocibina. Concluiu-se que a vivência depende de mudanças locais: aumento de glutamato no córtex pré-frontal medial associou-se a experiência difícil, assustadora, talvez refletindo resistência do “centro do ego”; queda de glutamato no hipocampo correlacionou-se a sensação positiva de unidade. Em outras palavras, a neuroquímica pode decidir se a morte do ego será inferno ou paraíso. Surgem também fatores genéticos e de personalidade: questionários como o Ego Dissolution Inventory avaliam a propensão à dissolução. Comparando resultados a traços psicológicos, viu-se que pessoas com boa habilidade de atenção plena relatam mais união e menos angústia; já alta dissociação ou imaginação vívida eleva o risco de cenário negativo. Isso ecoa na clínica: preparação e contexto (set and setting) determinam se a perda do eu vira trauma ou revelação.

Medo de desaparecer e o “modo pânico”

Sob a ótica neurobiológica, não surpreende que a morte do ego venha acompanhada de terror. Afinal, o ego é mecanismo evolutivo de autopreservação. O cérebro treinou milhões de anos para proteger o organismo da morte — e agora se vê instado a aceitá-la, ainda que subjetiva. Estruturas profundas do medo — amígdala, hipotálamo — disparam como ante ameaça real. Mesmo psiconautas experientes às vezes, no auge do trip, sentem pavor primordial: coração dispara, o corpo agarra-se à vida, embora nada perigoso aconteça. Stanislav Grof registrou que em estados alterados fortes (LSD ou respiração holotrópica) quase todos enfrentam um “crise de morte do ego”, com sensação de aniquilação iminente e luta desesperada por controle. Em séries de sessões, pacientes chegavam a esse limiar, desesperavam-se ou tentavam “segurar-se”, até aprenderem a soltar. “O esforço consciente para não ceder ao pânico pode gerar a estranha sensação de superar a morte física”, escreveu Grof, frisando que, ao parar de lutar, o medo se transforma em profunda libertação. O cérebro precisa “entender” que dissolver o ego não é morrer de fato; quando entende, a resposta de pânico se extingue. Alguns neurofisiologistas sugerem que, no momento da rendição, reforçam-se conexões frontais com centros de recompensa, surgindo alívio existencial. Se, porém, alguém tenta conter o ego à força, o choque entre razão e caos intensifica o horror e pode gerar um bad trip — experiência negativa, parecida a um surto agudo. Felizmente, a desintegração é quase sempre reversível: quando o efeito passa (ou o meditador sai do samadhi, ou o esportista pousa), a rede do ego religa-se — como luz que acende. Interessante notar que ela retorna com “novas configurações”: velhos padrões neuróticos podem enfraquecer e a visão de mundo, ampliar-se.

Conclusão

A ciência moderna apenas começa a desvendar os correlatos neurais do que místicos descrevem há séculos. O fenômeno da morte do ego sai do esotérico para tornar-se objeto de estudo — e até aplicação: entender seus mecanismos abre portas para novas terapias contra depressão, dependências e medos existenciais. Cada descoberta, contudo, confirma sabedorias antigas: para um novo estado de consciência, o ego velho precisa afastar-se por um tempo. O cérebro, ao que parece, consegue “morrer” e renascer com notável plasticidade. Embora a neurobiologia fale em redes e neurotransmissores, a essência da experiência permanece profundamente pessoal e difícil de pôr em palavras. Talvez o futuro traga meios ainda mais seguros e precisos de acionar o modo “sem ego”. Por ora, ciência ocidental e sabedoria oriental concordam numa coisa: o ego é apenas um nó na vastíssima rede da consciência — e, ao desfazê-lo, tornamo-nos por um instante todo o universo.

Introdução

O que acontece no cérebro quando vivenciamos a morte do ego? Durante muitos anos, esse enigma instigou os cientistas. Uma geração atrás, tais questões pertenciam mais à filosofia, mas hoje os neurobiólogos dispõem de ferramentas para perscrutar o cérebro até em momentos de êxtase místico. A fMRI e o EEG abriram uma janela para ver como o “eu” se manifesta em nível neuronal — e o que ocorre quando ele some por instantes. Neste capítulo, explicaremos cientificamente o fenômeno da dissolução do ego: conheceremos a Default Mode Network — a “rede de modo padrão”, tida como repositório neural do ego —, analisaremos os experimentos de Robin Carhart-Harris com LSD e psilocibina, examinaremos o papel de neurotransmissores como o glutamato e entenderemos por que o estado de morte do ego pode ser assustador para o cérebro. Tentaremos unir a linguagem dos neurônios à dos místicos.

Default Mode Network: o “nodo do ego” no cérebro

No início dos anos 2000, neurofisiologistas fizeram uma descoberta curiosa: quando a pessoa não pensa em nada específico, seu cérebro não descansa; ao contrário, entra em ação uma rede especial de áreas — a chamada rede de modo padrão (Default Mode Network, DMN). Essa rede envolve regiões do córtex pré-frontal, do lobo parietal e outras — um centro de autorreflexão. Simplificando, a DMN é a “rede do eu”: liga-se por padrão quando não estamos focados em tarefas externas e passa a gerar pensamentos sobre nós mesmos, lembranças, imaginação do futuro. É ela que, na expressão de Michael Pollan, funciona como “maestro da orquestra” cerebral, colando nosso senso de ego contínuo a partir de sinais dispersos. Quando você divaga ou repassa mentalmente uma conversa, a DMN está ativa. Descobriu-se também que ela costuma ficar hiperativa em depressão, ansiedade e conflitos internos, ruminando pensamentos egocentrados — algo que os budistas descrevem como a “mente macaco” pulando de galho em galho.

E qual a relação dessa rede com a morte do ego? Constatou-se que, em monges experientes em meditação profunda e em pessoas sob psicodélicos, a DMN é suprimida a níveis inusitadamente baixos. Pesquisas no Imperial College London lideradas por Robin Carhart-Harris mostraram que a psilocibina (o princípio ativo dos cogumelos) reduz drasticamente a atividade sincronizada nos nós da DMN, “desligando” o substrato neural do ego. Fenômeno similar ocorreu com LSD: em 2016, o grupo de Carhart-Harris visualizou por fMRI o estado de “ego dissolvido”, correlacionado à quebra das conexões normais da rede e a um surto de atividade desorganizada em todo o cérebro. Pollan descreveu: “quando a DMN despenca, o ego desaparece temporariamente e as fronteiras entre si e mundo se desfazem”. É como se o cérebro deixasse de projetar a “imagem do eu”, e a pessoa, subjetivamente, vivenciasse a fusão com o entorno. Dados semelhantes surgem em meditação profunda: o neurocientista Judson Brewer descobriu que, no ápice da concentração, meditadores experientes também desativam a DMN e entram num estado de “presença sem pensamento”. O místico, em nível neuronal, deixa de parecer milagre — é resultado de mudanças específicas em redes cerebrais, sobretudo naquelas que sustentam a identidade.

A química do despertar: serotonina, glutamato e afins

As redes não silenciam sozinhas; sua atividade é regulada por neurotransmissores e receptores. Sabe-se hoje que psicodélicos clássicos (psilocibina, LSD, DMT) agem principalmente nos receptores serotoninérgicos 5-HT2A. Sua ativação “sacode” os ritmos normais dos neurônios, aumentando a aleatoriedade do sinal — o que Carhart-Harris chamou de passagem a um estado cerebral de alta entropia. Em geral, o cérebro é conservador: com a idade, sinapses se tornam rígidas, repetindo padrões habituais (rotinas mentais, defesas psicológicas). Alta entropia faz os sinais fluírem livremente, rompendo rotas usuais. Carhart-Harris propôs um espectro: de um lado, estados de alta entropia (trips psicodélicas, consciência infantil, inspiração criativa — e patologicamente, o surto psicótico); do outro, baixa entropia (ruminação obsessiva, depressão severa, coma). O ego vigia a ordem nesse continuum. Quando a ordem é rígida demais, vira prisão — visível em depressão ou TOC, onde alguém fica preso a visões estreitas de si e do mundo. Os psicodélicos elevam súbita mente a entropia, libertando o cérebro da “cadeia do ego”: surgem novas conexões entre áreas que normalmente “não conversam”. Em scans, sob psilocibina, zonas distantes trocam sinais muito mais intensos e imprevisíveis que o normal — como solo ressecado que se afrouxa, permitindo novas sementes. Não é coincidência que um único mergulho com psilocibina, em ensaios clínicos, “reinicialize” cérebros deprimidos e produza alívio duradouro. A desativação da DMN e a morte temporária do ego afrouxam esquemas mentais rígidos, dando flexibilidade e novos olhares — daí o potencial antidepressivo e terapêutico.

Além da serotonina, investigam-se outros correlatos bioquímicos da dissolução. Num experimento, mediram o glutamato — principal neurotransmissor excitatório — em diferentes áreas durante sessão com psilocibina. Concluiu-se que a vivência depende de mudanças locais: aumento de glutamato no córtex pré-frontal medial associou-se a experiência difícil, assustadora, talvez refletindo resistência do “centro do ego”; queda de glutamato no hipocampo correlacionou-se a sensação positiva de unidade. Em outras palavras, a neuroquímica pode decidir se a morte do ego será inferno ou paraíso. Surgem também fatores genéticos e de personalidade: questionários como o Ego Dissolution Inventory avaliam a propensão à dissolução. Comparando resultados a traços psicológicos, viu-se que pessoas com boa habilidade de atenção plena relatam mais união e menos angústia; já alta dissociação ou imaginação vívida eleva o risco de cenário negativo. Isso ecoa na clínica: preparação e contexto (set and setting) determinam se a perda do eu vira trauma ou revelação.

Medo de desaparecer e o “modo pânico”

Sob a ótica neurobiológica, não surpreende que a morte do ego venha acompanhada de terror. Afinal, o ego é mecanismo evolutivo de autopreservação. O cérebro treinou milhões de anos para proteger o organismo da morte — e agora se vê instado a aceitá-la, ainda que subjetiva. Estruturas profundas do medo — amígdala, hipotálamo — disparam como ante ameaça real. Mesmo psiconautas experientes às vezes, no auge do trip, sentem pavor primordial: coração dispara, o corpo agarra-se à vida, embora nada perigoso aconteça. Stanislav Grof registrou que em estados alterados fortes (LSD ou respiração holotrópica) quase todos enfrentam um “crise de morte do ego”, com sensação de aniquilação iminente e luta desesperada por controle. Em séries de sessões, pacientes chegavam a esse limiar, desesperavam-se ou tentavam “segurar-se”, até aprenderem a soltar. “O esforço consciente para não ceder ao pânico pode gerar a estranha sensação de superar a morte física”, escreveu Grof, frisando que, ao parar de lutar, o medo se transforma em profunda libertação. O cérebro precisa “entender” que dissolver o ego não é morrer de fato; quando entende, a resposta de pânico se extingue. Alguns neurofisiologistas sugerem que, no momento da rendição, reforçam-se conexões frontais com centros de recompensa, surgindo alívio existencial. Se, porém, alguém tenta conter o ego à força, o choque entre razão e caos intensifica o horror e pode gerar um bad trip — experiência negativa, parecida a um surto agudo. Felizmente, a desintegração é quase sempre reversível: quando o efeito passa (ou o meditador sai do samadhi, ou o esportista pousa), a rede do ego religa-se — como luz que acende. Interessante notar que ela retorna com “novas configurações”: velhos padrões neuróticos podem enfraquecer e a visão de mundo, ampliar-se.

Conclusão

A ciência moderna apenas começa a desvendar os correlatos neurais do que místicos descrevem há séculos. O fenômeno da morte do ego sai do esotérico para tornar-se objeto de estudo — e até aplicação: entender seus mecanismos abre portas para novas terapias contra depressão, dependências e medos existenciais. Cada descoberta, contudo, confirma sabedorias antigas: para um novo estado de consciência, o ego velho precisa afastar-se por um tempo. O cérebro, ao que parece, consegue “morrer” e renascer com notável plasticidade. Embora a neurobiologia fale em redes e neurotransmissores, a essência da experiência permanece profundamente pessoal e difícil de pôr em palavras. Talvez o futuro traga meios ainda mais seguros e precisos de acionar o modo “sem ego”. Por ora, ciência ocidental e sabedoria oriental concordam numa coisa: o ego é apenas um nó na vastíssima rede da consciência — e, ao desfazê-lo, tornamo-nos por um instante todo o universo.